你的存股清單裡有「台積電 (2330) 」、「中華電 (2412) 」、「台塑 (1301) 」、「中信金 (2891) 」、「中鋼 (2002) 」、「玉山金 (2884) 」等常見名單嗎?這些商品標的也同時是台灣加權指數中佔比數一數二的權值股、元大ETF 0050成分股、以及MSCI成分股。

「台股13000點不能買了啦!」最近應該很常聽到這句話吧?在台股萬股成為新常態之前,我們更多聽到的是「台股10000點不能買啦」。在2020年年初的疫情一波大跌之際,總有許多存股一族殷殷期盼著2008年腰斬的行情,等著大量接手5000點的便宜權值股或金融股。可惜的是我們這次沒等到,會不會再出現?我們不知道。不過可以確定的是,趨勢就是不斷的改變,與其設立一個價位劃地自限,不如好好了解股價指數,究竟如何可以牽引著存股一族的持有進場價位。

試想看看,編制各種指數(Index) 的同時,我們不可能隨時天天去看各國上千上萬檔的商品走勢,所以要快速了解一個國家的產業趨勢或是經濟發展,透過指數的編制可以很快速地檢視並呈現出當前的該國整體經濟狀況,迅速幫助投資人追蹤各項金融指標。如上舉例到的台灣加權股價指數、MSCI指數皆是,再到國外如標普500、費城半導體指數等等,在市值不斷變動的同時,成分股也會依據當時時空環境而調整。

有趣的是,投資人也會特別注意追蹤指數調整時的成分股變動,而這個舉動正巧常常會反映在股價上,進而造成在指數宣布或成分股調整時,造成價格的震盪甚至影響長期走勢。甚至近年許多衍生的追蹤指數型共同基金或產業鏈型基金,都會因為成分股的調整而造成短期至長期不等的價格震盪,回推到「到底我的存股標的合理股價是多少?」這個議題上,我們更看重的是每次的成分股移出,絕不等於未來價格看衰,反而更像是重新讓投資人有機會去檢視一間公司的基本面,究竟是不是理想且有未來發展。絕不該僅僅是因為股市高點,而影響了原本買入該檔商品的決策。

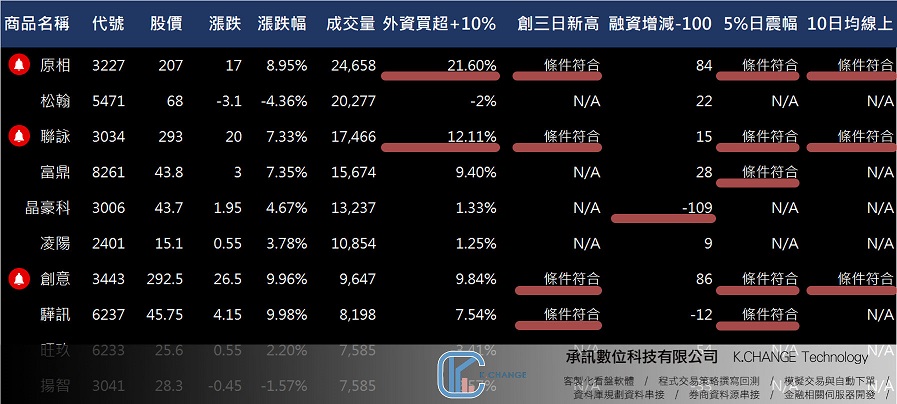

在承訊的介面中,清楚的帶出了量身訂製的選股策略可以如何一個按鈕就篩選好數千檔商品,並且可以多層級排序,隨即跳出提醒或是自動化交易。個人化的智慧交易軟體,選股完全可以依照個人需求情境化,不需要老是被成分股調整時搞的策略大亂,讓會賺錢的選股策略有效建構長期投資模型。